【透析患者は骨がもろくなりやすい?】骨密度測定検査と骨を強くする方法

骨や関節に問題はないでしょうか?

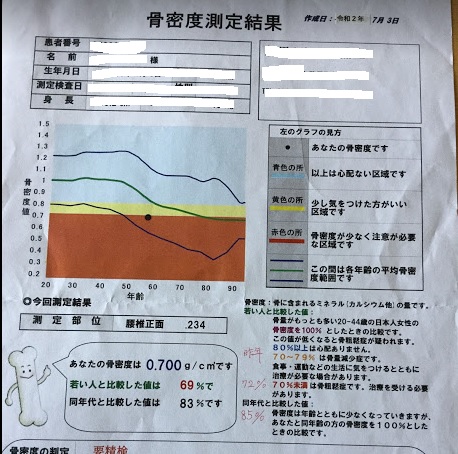

透析が長くなると、骨密度がだんだんと下がって骨折しやすくなるようです。

私の通院している透析施設では、骨密度の検査が定期的にあります。

私の骨密度も、とうとう危険ゾーンに入ってしまいました。

これ以上、値が低下しないように、現状維持したい所ですが、

何か自分で出来ることはないか調べてみました。

目次

透析患者は骨がもろくなりやすい?

・透析患者は、腎臓の機能低下の影響から骨粗しょう症になりやすい。

■腎臓の働きが低下

↓

活性化ビタミンDが生成されにくくなる

↓

腸管でのカルシウムの吸収率が弱まる

↓

骨が弱くなる

■長期透析合併症のひとつである副甲状腺機能亢進症により、骨がもろくなりやすい

骨粗しょう症とは?

・骨密度が低下し、骨の強度が弱くなることで骨折などが起こりやすくなる病気。

・骨粗しょう症は、目にも見えず、痛みも感じない、自覚症状のない病気のため、いつの間にか症状が進んでしまい、少しの衝撃で骨折して初めて気がつく方が殆どです。

・骨折してしまう前の予防が大事で、定期的な骨密度測定検査が必要となる。

<症状>

・立ち上がるときや重いものを持つとき、背中や腰が痛む

・背中が曲がってきた

・身長が縮んだ

・背中や腰の痛み

(背中や腰が痛むのは、背中や腰の骨(脊椎)の一部がスカスカになった結果、潰れて、圧迫骨折を起こす)

骨密度測定検査

骨密度とは?

骨を作っているカルシウムなどのミネラル類が骨にどのくらい詰まっているかを表すもので、骨の強さを示す指標です。

その骨の密度(強さ)を調べる検査が骨密度検査です。

骨密度検査は、骨の中にカルシウムなどのミネラルがどの程度あるかを測定します。

骨密度の表し方は、若い人の骨密度の平均値と比べて自分の骨密度が何%であるかという基準で示されます。

検査の目的

骨粗しょう症と、それによって生じやすくなる腰骨や太ももの骨の骨折リスクを判断すること。

骨を強くするためには?

骨を強くするための方法として

①運動

②食事

③日光浴

の3つのことがあります。

①運動療法

なぜ運動が必要?

体の中で骨を作ってくれるのが、『骨芽(こつが)細胞』です。

この『骨芽細胞』にしっかりと働いてもらうためには、運動による刺激が必要です。

元気な方は、ウオーキングなどの運動がいいようです。

でも 長期透析患者は、骨関節や背骨などに障害を抱えている方も多く、

運動療法は難しいかもしれませんが、寝て行う運動や座って行う運動もあるので、

出来る範囲で、毎日行うのがいいと思います。

体を動かすものなら何でもいいので、出来る範囲で長く続けられるような運動をみつけてみて下さい。

<骨・関節に負担がかからない運動例>

| 期待できる効果 | 注意点 | |

| 座って背中伸ばし | 腰椎の骨密度低下を抑え、圧迫骨折を予防する | |

| あお向け片足上げ | 腰椎の骨密度低下を抑え、圧迫骨折を予防する | |

| かかと上げ | ふくらはぎの筋肉を強化し、転倒を予防する | |

| 片足立ち | ・足の付け根の骨を強くする ・ふくらはぎの筋肉を強化し、転倒を予防する |

机や壁など、手を添えられるものがある所で立つ |

| いすに座ったまま、太ももの上げ下ろしを左右それぞれ10回。 | ひざ周辺の筋肉がつき、 歩行が安定する |

②食事療法(骨にいい食事)

透析患者に骨粗しょう症予防のための食事療法の効果が期待できるかどうかは分かりませんが、一般的に骨にいいと思われる食事を調べてみました。

カリウムやリンに気を付けながら、骨にいいといわれる食品を摂ってみて下さい。

■どんな食品にカルシウムが多く含まれている?

・牛乳をはじめとする乳製品はカルシウム源としてもっとも効率がいい

・豆腐や納豆などの大豆製品

・骨ごと食べられる小魚

・ひじき・わかめ・のりなどの海草類

・小松菜やちんげん菜などの緑黄野菜

■カルシウムやビタミンD、ビタミンKを含む食材を多く摂り骨を強くする(骨密度を低下させない)ことが、骨粗しょう症の予防に役立ちます。

| カルシウム | 牛乳・乳製品、小魚、干しエビ、小松菜、チンゲン菜、大豆製品 など |

|---|---|

| ビタミンD (カルシウムの吸収を 促進する) |

サケ、ウナギ、シイタケ、キクラゲ、卵 など |

| ビタミンK (骨へのカルシウムの 取り込みを助ける) |

納豆、ホウレン草、小松菜、ニラ、ブロッコリー、サニーレタス、キャベツ など |

透析患者の場合、食事制限があるので食事での予防は難しいかもしれませんが、

出来る範囲で気を付けたいですね。

・カルシウムやビタミンDが多く含まれるものは、リンの値も高くなる

・野菜類は、カリウムに注意が必要

骨粗しょう症予防食品のリンとカリウム値

■魚介類

| 100g中 | カリウム(㎎) | リン(㎎) |

| マイワシ | 270 | 230 |

| マイワシ丸干 | 470 | 570 |

| しじみ(水煮) | 66 | 200 |

| 干しえび | 740 | 990 |

■乳製品

| 100g中 | カリウム(㎎) | リン(㎎) |

| 牛乳 | 150 | 93 |

| スキムミルク(森永) | 1200 | 960 |

| プレーンヨーグルト | 180 | 100 |

| 低リンミルク | 80 | 16 |

※低リンミルクを使うと、リンが低く抑えられそうですね。

(リンは牛乳の約1/5)

■野菜・海藻

| 100g中 | カリウム(㎎) | リン(㎎) |

| 小松菜(ゆで) | 140 | 46 |

| 小松菜(生) | 500 | 45 |

| ひじき(乾燥) | 6400 | 93 |

| ひじき (戻して油炒めしたもの) |

200 | 3 |

| 干しわかめ | 2200 | 200 |

※ひじきは、カルシウムが牛乳の約12倍あるそうで、効率よくカルシウムを摂ることができそうですね。

ただし、カリウムが高いので食べる量には注意が必要です。

■大豆製品

| 100あたり | カリウム(㎎) | リン(㎎) |

| 木綿どうふ | 110 | 88 |

| 絹ごしとうふ | 150 | 68 |

| 厚揚げ(生揚げ) | 120 | 150 |

| 薄揚げ | 86 | 350 |

| 高野豆腐 | 34 | 820 |

| 納豆 | 660 | 190 |

| 豆乳 | 190 | 49 |

| きな粉 | 2000 | 660 |

■透析患者の場合、血中リン値を上げないよう食生活に注意することも

骨の健康のために大事になります。

1日3回の規則正しく、バランスのとれた食事をとること

欠食すると、必要なエネルギー及び栄養素が不足する可能性が大きくなる

バランスのとれた食事とは?

主食、主菜、副菜のそろった食事のこと

| 主食 | ごはん・パン・麺 |

|---|---|

| 主菜 | 肉・魚・卵・大豆料理 |

| 副菜 | 野菜・きのこ・いも・海藻料理 |

■カルシウムの摂取量を増やす工夫として、

・主菜に大豆料理を加える

・副菜に緑黄色野菜や海藻類を摂る

食品添加物によるリンの過剰摂取に注意

リンは食品添加物として加工食品や清涼飲料水などにも含まれており、リン酸Na・リン酸塩という名前で表示されています。

添加物はお湯にさっと通すだけでも半減します。

茹でたあとのお湯は必ず捨てましょう。

■無機リン(食品添加物として使用されている)

・ウインナーやハムなどの食肉加工品、

・干物や練り物などの水産加工品、

・冷凍食品、

・プロセスチーズ、

・インスタント麺、

・缶詰、

・ファストフードなど、

ほとんどの加工食品に含まれています。

③日光浴

・ビタミンDはカルシウムの吸収をよくするために、骨をつくるうえで欠かせない成分ですが、食事からだけではなく、日光浴により皮膚でもつくられる。

・ガラスは紫外線をあまり通さないため、窓越しの日光浴ではあまり効果は望めない

・日光浴のめやすとして、夏なら木陰で30分、冬なら手や顔に1時間程度、日に当たる

その他

■ストレスは体からカルシウムを失わせ、骨を弱くする。

≫1日30分の日光浴で骨を強くしたい【骨粗しょう症予防のために】