透析患者は安らかな死を望めない?・・・・書籍『透析を止めた日』

透析は一度始めると止められないという理由で、どんなに苦しい状況でも、透析を受け続けなければならないという暗黙のルールがあります。

超高齢者や認知症の透析患者、末期がんを抱える透析患者。

また 長期透析が可能になったことで、透析アミロイドーシスや骨病変などの合併症を抱えて、痛みや苦しみを抱える患者も少なくありません。

苦しみの多い透析患者の終末期にこそ、苦しみを軽減するための緩和ケアや、透析中止の法整備が必要だと思うのですが、残念ながらその整備は進んでいないようです。

「透析を止めた日」 堀川恵子

「私たちは必死に生きた。しかし、どう死ねばよいのか、それが分からなかった」

なぜ、透析患者は「安らかな死」を迎えることができないのか?

どうして、「緩和ケア」を受けることさえできないのか?10年以上におよぶ血液透析、腎移植、再透析の末、透析を止める決断をした夫。

その壮絶な最期を看取った著者による、息をのむ医療ノンフィクション!<序章>より

「夫の全身状態が悪化し、命綱であった透析を維持することができなくなり始めたとき、

どう対処すればいいのか途方に暮れた。

医師に問うても、答えは返ってこない。

私たちには、どんな苦痛を伴おうとも、たとえ本人の意識がなくなろうとも、

とことん透析をまわし続ける道しか示されなかった。

そして60歳と3ヵ月、人生最後の数日に人生最大の苦しみを味わうことになった。

それは、本当に避けられぬ苦痛だったか、今も少なからぬ疑問を抱いている。

なぜ、膨大に存在するはずの透析患者の終末期のデータが、死の臨床に生かされていないのか。

なぜ、矛盾だらけの医療制度を誰も変えようとしないのか。

医療とは、いったい誰のためのものなのか」

≫amazon 本紹介

透析患者は穏やかな死を望めない?

透析患者には「緩和ケア」がなく、行き場がない…多くの人が知らない、「透析患者」はどのように死を迎えているのか

「終末期の透析患者さんから入院したいと言われて病棟に打診すると、担当からイヤな顔をされるんです……。透析患者には行き場がない、緩和ケアがないからです」

2024年6月、横浜で開かれた日本透析医学会。末期腎不全患者への緩和ケアをテーマにしたワークショップで、慶應病院血液浄化・透析センターの医師が、会場からの質問にそう漏らした。終末期の透析患者の看取りが、いかに厳しい仕事かをうかがわせる場面だった。

たとえ病院から歓迎されなくても、自宅から通院透析ができなくなった透析患者の多くは、入院するしか選択肢がない。血液透析を行うには、透析器という特殊な装置と、それを扱える人手と技術(看護師と技士)を必要とするからだ。透析医学会の調査では、透析患者の10人に1人が入院しており、社会的入院の一形態になっている。

入院した透析患者は最後、どんな風に死を迎えているのか。これまで透析業界で患者の死に関する全体像が表に出ることはほとんどなかった。

リサーチを続けるうち、2019年、「維持透析患者の死亡時の状況についての検討」という論文が発表されていたことが分かった(『日本透析医学会雑誌』52(6))。タイトルに「死因」ではなく「死亡時の状況」と記載されているのが目を引いた。

執筆者は、富山・黒部市民病院(414床・維持血液透析約150人)の吉本敬一医師。富山県透析医会副会長を務める腎臓内科医だ。黒部市は人口約4万人だが、吉本医師の病院には日本内科学会認定の腎臓専門医が4人いて、かなり充実した医療体制が取られている。

吉本医師らは2004年から14年4ヵ月にわたり、院内で死亡した180人の透析患者の死亡時の状況を詳細に分析した。調査期間が長く、かつ対象人数のボリュームも大きい稀有な研究である。

まず吉本医師に対面でお会いして、話をうかがう機会を得た。穏やかな口調で語る、やわらかな空気をまとうドクターだった。

──なぜ透析業界のタブーに切り込むような調査を手がけたのですか。

「一言でいえば、愛です。患者さんへの」

まさかこの取材で、愛、という言葉を聞くことになろうとは思わなかった。

取材に同席した草切幸看護師長は、吉本医師の発言に目をうるませている。愛、の中身をもう少し詳しく聞くと、「透析患者の終末期に注目してもらうため」という。吉本医師は、緩和ケアを行っている自院でも、透析患者が緩和ケアを受けることができないという現実に疑問を抱いた。さらに直接の動機をさかのぼれば、2009年ころになるという。

「腎盂癌を患った60代の患者さんがおられましてね、最後は本当に苦しみながら透析をまわしました。寿命だってもう1ヵ月あるかないかという状態なのに、透析をまわして、苦しんで、またまわして……。自分たちはいったい何をしているんだろうって、これでいいんだろうかと。終末期の患者さんに自分たち医療者は何ができるだろうかと考えたとき、まずは現実を知らないといけない、そう思ったんです」

(中略)近日中に死亡する蓋然性が高い終末期患者であっても、多くで死の直前まで透析が行われていた。しかし、診療録を省みると、透析患者が終末期、苦痛なく過ごし、尊厳ある死を迎えるには、より早期の透析見合わせが望ましかったと考えられる症例も少なくない。終末期患者の透析を見合わせる適切な時期については、今後、より深く議論されるべきであろう。

(中略)

「透析患者さんの中には、わがままな人もいるし、栄養の指導をしても聞いてくれない人もいる。でもね、みんなもう、十分頑張って、十分苦しんでいるんです。生活上の制約があって何年も、何十年も、たくさんのことを我慢しながら生きている。透析に来る、それだけで頑張っているんです。それなのに人生の最後まで、亡くなるギリギリまで透析に苦しみながら死んでいかないといけないなんて、辛いですよ」

「ひとり、ひとりの患者さんが、生まれてから死んでいくという人生の中で、“死因”ではなくて、“死にざま”も同じくらい大事だろうと思うんです。透析を止めるという段階の患者さんはもう、よほど苦しい状態になっています。だから終末期の苦痛をせめて、少しでも何とかしてあげたい。そのためには透析医も今後、鎮静とか麻薬性鎮痛剤の勉強をして、スタンダードに使えるようにしていかないといけないと思います」

「がんで死ねるのは幸せだ」…「透析患者の死」はタブー視され、死の臨床に生かされない「異様な現実」

公立福生病院の裁判内容と、穏やかな死が認められない透析患者の現実

福生病院のケースで、裁判の審理や報道の関心は、医師の説明義務や患者の意思決定の経緯に集中した。しかし、私があえて注目したいのは、透析を中止した患者に対する緩和ケアとチーム医療の不在についてである。

患者が8月14日(死亡の2日前)に入院したとき、病院の治療方針は、患者と家族には伝えられていないが、「看取り」とカルテには記されていた。

では「看取り」とはなにか。看取りの理念は、一般にこう説明される。

近い将来に亡くなることが予見される患者に対して、患者本人の意向を尊重することを前提に、身体的・精神的・社会的苦痛、霊的苦痛(スピリチュアル・ペイン)をできるだけ緩和し、充実した最期を迎えられるよう援助をすること。看取りとは決して、ただベッドに横たわらせ、苦しみが酷くなるまで待って鎮静し、最後に死亡診断書を書いて送り出す、という「流れ作業」のことではない。

(中略)

「透析を離脱した患者さんの死は、とにかく悲惨です。僕らは在宅で死ぬ患者さんのことは分かりませんが、病院では多くの患者さんがカーテンの中で、苦しみながら亡くなっていきます。腎不全患者に緩和ケアはできませんから、家族の目がある施設とかでは許されないような、酷い死に方をさせています。医師も看護師も知っているけど、それは話しませんよ。コロナ禍で病院の看取りの現場はますますブラックボックスになっていますしね」

(中略)

福生病院のケースを再考

彼女は最後の3日間、塗炭の苦しみの中で必死に助けを求めた。透析を再開してほしいと、はっきり声にした。繰り返し、懇願した。しかし、日々の業務に追われる病院の中で方針の変更は許されず、すべては「流れ作業」のひとつとして進んでいった。彼女はひとりベッドの上で夫に助けを求めながら、苦しみに溺れながら息を引きとった。ひとの気持ちは、いかようにも変わりうる。「透析を止めたい」、そう訴える患者の言葉の裏側には、いくつもの事情がある。死にゆく患者の本音を探り、介護者の話にも耳を傾け、患者の様子を慎重にうかがいながら治療方針を考えていく真の意味での緩和ケア、チーム医療が機能していれば、この命は救えていたのではないか。

なぜ日本では「透析患者の死」を語るのはタブー視されるのか?…「まるで透析患者に死は永遠に訪れないかのよう」

高齢化する透析患者

透析業界は近年、質、量ともに転換期を迎えている。

患者の高齢化が進むと、合併症を発症しやすくなる。認知症を抱える比率も高まる。すると透析を維持すること自体が、患者に過剰な負担を強いるようになる。生活を支える治療であった透析が、延命治療へと性質を変化させるケースが増える。つまり、透析を受けるメリットとデメリットを計る天秤のバランスが変わってくる。透析患者の高齢化が今後さらに進めば、透析を受けながら死を迎えるケースは急増するだろう。つまり、透析の「出口」に向かう人が増える。実際、2022年の透析患者の年間死亡者数は3万8464人と、前年を大きく上回った。同様の傾向が続けば、透析患者の10%以上が毎年、死亡していく計算になる。それなのに、透析患者の死について語ることはタブーであるかのように真剣な議論は交わされてこなかった。

≫『透析を止めた日』を読んで当事者としての感想

透析の辛さが強調されすぎているように感じるけど、透析は辛いことだけじゃないよ。

透析患者の最期はどんな感じ?

透析患者がどのような死を迎えているか検討された報告は少ないようです。

黒部市民病院腎臓内科で死亡した 180 名の維持透析患者の死亡時の状況について検討した研究論文がありました。

維持透析患者の死亡時の状況についての検討

<黒部市民病院腎臓内科>

<要旨>

・死亡場所は院内が 81.7%と多く,また,75.0%の患者が死亡を予期されていた。

・在宅で看取られた症例は 2 名のみ

・20%にあたる36 名で透析見合わせがなされたが,患者本人が透析見合わせに関する事前指示書を提示していた症例は 6 名のみであった.

・透析見合わせ後,死亡まで平均 7.9 日であったが,38.8%は 2 日以内に死亡していた.

・多くの患者は心肺蘇生措置(胸骨圧迫,人工呼吸器装着,気管内挿管)を希望せず実施されなかった.

・2014 年に日本透析医学会から透析見合わせに関する提言が発表されたが,透析患者が尊厳ある死を迎えるため,さらなる議論が必要である.

透析患者の死亡時の状況

黒部市民病院腎臓内科の研究論文より

| 透析患者の死亡場所の特徴は? | 多くは入院中に死亡するが,予期しない急変から死亡する症例も比較的多い 一方,在宅で看取られる症例は極めて少ない. |

| 突然死の原因は? | 突然死の多くは心臓疾患が原因と考えられている 透析患者は高カリウム血症から,致死的不整脈をきたす危険性が高い. |

| 透析患者終末期の 透析中止とCPR(心肺蘇生) |

透析見合わせの事前指示は少なく死の直前まで透析を行われた患者が多い一方で,CPR(※1) は多くの患者が希望しておらず,実際に,多くで行われていなかった. このように,終末期における透析と CPR の見合わせの実態には大きな乖離がある. 終末期,余命が限られてきた段階で,透析に加えてCPRを実施することは,患者には重い負担となる. 超高齢者や疾病で終末期にある患者がCPRを回避することは,自然な最期として受容しやすいだろう. 一方で,維持透析を中止することは,生命維持装置を停止することと同義ととらえることもできるため,患者やその家族が,その決断を下すにはハードルが高い. また,医療者にとっては,倫理的な問題に加えて,法的な責任を問われる可能性も考慮する必要がある |

| 透析中止の現状は? | 維持透析の見合わせは,死亡患者の 20.0%で行われていたが,透析に関する事前指示書(※2)は普及しておらず,多くは死の直前まで透析が行われていた. |

| 透析患者が尊厳ある死を迎えることは可能? | 透析患者が尊厳ある死を迎えることができるように,今後さ らなる議論を深める必要がある. |

※1)CPR とは、心停止をきたした際に,胸骨圧迫心臓マッサージ,および人工呼吸を行うこと

※2)事前指示書とは、判断能力を失った場合に備えて、医療やケアに関する希望を文書に残しておくものです。

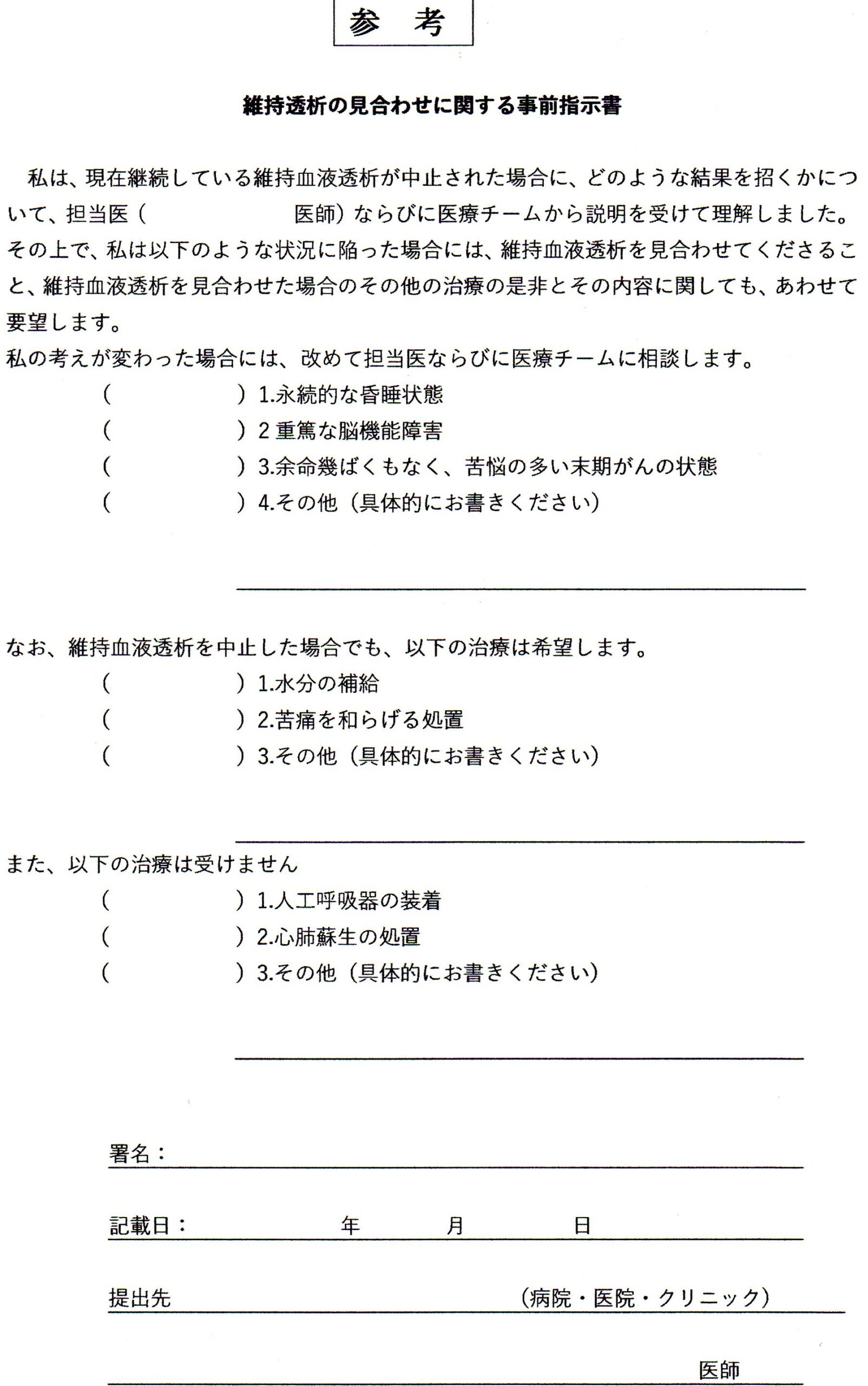

事前指示書

もし、認知症や助からない病気になったとき、無駄に苦しい延命治療を受けたくない場合には、あらかじめ自分の通院する透析施設に、自分の希望を伝えておく方法があります。

また 突然の病気や怪我で、自分の意思が表せない状態になったときにも役立ちます。

≫維持血液透析の見合わせに関する事前指示書 透析会誌 2014; 47(5): 269-285

日本透析医学会血液透析療法ガイドライン作成ワーキンググループ

透析非導入と継続中止を検討するサブグループ

事前指示書には、法的拘束力はありませんが

自分の意思を文書に残しておくことで、たいていの医師は患者の意向を尊重してくれます。

透析患者の死亡原因は?

2021年末の報告によると透析患者さんの死亡原因の1位は心不全です。

次いで感染症、悪性腫瘍、脳血管障害、心筋梗塞と続きます。

緩和ケアとは?

緩和ケアのことをどれくらい知っていますか?

| 緩和ケアとは? | 緩和ケアとは、がんや生命を脅かす病気の患者やその家族が、身体的・心理的・社会的な苦痛を和らげ、生活の質(QOL)を向上させる医療です。 |

| がん以外の患者の緩和ケアとは? | 現在の日本では、がん以外の患者に緩和ケアはあまり行われていません。 原因は、主に3つあります。 腎疾患や心不全や慢性閉塞性肺疾患 など、がん以外の病気の方もがん患者と同じように苦痛や不安を感じています。 ただ、これらの症状はがんと違い、余命宣告や急激に容態が悪化するといった症状の変化の目安がありません。 |

| 緩和ケアはがん以外の患者も受けられる? | ホスピス緩和ケア病棟の利用対象となる患者さんは、現在の保険診療上は「主として苦痛の緩和を必要とする悪性腫瘍の患者又は 後天性免疫不全症候群(エイズ)の患者」となっています。 従って現状では、その他の病気での利用は困難となっています。 |

| 緩和ケア医師は特別な知識が必要? | ・緩和ケアの医師は、緩和ケアの専門知識や技術を身につけており、患者や家族の苦痛を和らげ、暮らしやすくするための医療・ケアを提供しています。 ・なかなか和らがない苦痛に対しては、緩和ケアの専門家が対応します。 |

まとめ

透析患者の終末期、どんなに苦しい状況になっても、現状では透析中止の希望は、難しいように感じました。

でも、終末期の透析中止の希望が叶うかどうかは分かりませんが、せめて事前指示書の準備は必要だと思います。最期の最期まで、苦しみたくなければ事前指示書を作成して、主治医に渡しておくのがいいと思います。私も実際そうしています。

事前指示書には、法的な拘束力はありませんが、少なくとも本人の希望は尊重してくれるようです。

私が見聞きしてきた透析患者の最期は、人それぞれです。

突然亡くなる人、がんで亡くなる人、長年の透析で体が徐々に弱っていく人、

長い入院生活の末に亡くなる人、なかには、自殺した人もいました。

一番多いパターンは、体調を崩して大きな病院に一時的に転院し、割りと短期間でその大きな病院で亡くなるケースが一番多いように感じました。

最近、透析患者に対する緩和ケアの整備を進める動きが出てきたようです。

どうしても透析を続けられない状態になった透析患者が、緩和ケアによって、安らかな死を迎えられるようになるといいですね。